個人であれ会社であれ、これから中古品の売買を仕事として始めるというときは、あらかじめ各都道府県公安委員会の許可(古物商許可)を受けておかなければなりません。

この古物商許可の取得に際して、ご相談の際に悩まれることが多いのが古物商の「営業所」についてです。

本ページでは、古物商の営業所について、これから許可を取得される方が押さえておきたいポイントを説明していきます。

古物商許可の申請で迷うことが多い「営業所」の有無

個人での申請にあたっては、「そもそも営業所って設置しなければならないんですか?」というご質問が多いです。

また法人(会社)で古物商許可を取得するというご相談の場合は「本店所在地と別の場所を営業所とすることは可能でしょうか」といったご質問もよく頂戴します。

古物商の営業所は原則「あり」で申請する

まず古物商の許可を申請するにあたっては、営業所は「あり」で申請するのが原則となります。

許可申請書の中に営業所の形態という項目があって、ここに「営業所あり」「営業所なし」を選択させる欄があるために、営業所の有無について迷われる方が多いのだと思います。

ネット上で売買するだけでも「営業所あり」

ところで、たとええばネット上で中古品を購入し、その購入した商品をネット上で販売する事業形態をとるケースでは、通常の店舗と異なりお客さんが実際に営業所へ出入りすることがありません。従って、「営業所はナシということになるのでは?」と思われるのではないでしょうか。

ですが、このようにネット上で中古品を売買するだけの業態でも、古物商の許可申請上は、パソコンを使ってネット上で売買する業務を行う営業所はいずれかに存在するという扱いになりますから、営業所は「あり」で申請することになります(※)。

(※)古物商許可は都道府県や管轄警察署によって運用のルールが異なる(ローカルルールが存在する)面のある手続きですので、最終的には管轄の警察署でご確認ください。

「営業所なし」で申請するときって?

上記のように、ネット上で売買するだけでも営業所は「あり」で申請することになるとすると、では営業所が「なし」で申請するときってどんなとき?と通常は疑問に思われますよね。

この点、警察署の担当者などに確認しても、通常返ってくるのは「相当特殊な場合に限られるため、営業所なしは通常考えられません」という答えですから、疑問は解消されません。

多少年配の担当者さんだと、各地を転々と移動しながら行商をするような業態のみ、「営業所なし」に当てはまるという話をされることもあります。しかし、相当稀なケース以外は営業所ありという扱いですから、どちらにしても現在は「営業所なし」を選択するということは、基本的にありえないと考えてしまって問題ありません(※)。

※上で触れましたが、申請の際は念のため、管轄警察署の担当者にしっかり確認をとってください。

自宅を古物商の営業所とすることはできますか?

「営業所あり」で申請するのが原則として、次に迷われるのは(特に個人での許可申請の場合は)「自宅を営業所とすることは可能?」という部分ではないでしょうか。

先ほども挙げたように、ネット上で中古品を仕入れて、それをネット上で販売するという業態では、わざわざ別に営業所を借りずとも業務を行えますし、またコスト面でもそれが一番安上がりなことから、ご自宅を営業所の第一候補と考えられることも多々あるかと思います。

自宅を営業所とすることは可能

この点、端的に言ってしまえば自宅を営業所とすること自体は可能です。もっとも、この際気をつけなければならないことがあります。

自宅が自己所有であっても分譲マンション等の集合住宅であるときは、管理組合などからの使用承諾書の提出を求められることがあるという点です。

レンタルオフィスを営業所とすることはできますか?

さてここからは、仮に自宅での営業が難しいという結論に達した場合の話になります。

本来予定していた建物・部屋を営業所とすることが難しいとなると、続けて「ではレンタルオフィスなど、安価な賃貸物件を借りて、そこを営業所とすればいいのでは?」というご質問につながることもよくあります。

レンタルオフィスは原則「不可」が多い

残念ながら、レンタルオフィスと言われる物件(部屋)を、古物商の営業所として許可の申請を行うのは困難なことが多いです。というのは、警察署は許可の前提として、営業所に一定程度以上の独立性を求めるからです。

独立性が求められるのは、古物台帳や在庫などが適正に管理されているか、もし仮にクレームなどを入れに顧客が営業所を訪れた場合に場所がすぐ判断できるか、などが主な理由となりますが、一般的なレンタルオフィスでは背の低いパーティションで仮に区切られている程度に過ぎないため、それらを確保するための独立性を満たさないと判断されてしまうのです。

独立性が確保されている物件なら可能性あり

逆に言ってしまうと、一部屋のスペースがかなり狭く、名称がレンタルオフィスなどとついている物件でも、壁などでしっかりと独立性が保たれており、また別の会社や事務所のスペースなどを通らずにその部屋へ入ることができる構造であれば、営業所としての申請可能性が生じてきます。

会社が古物商許可を申請する際の営業所

これまで説明した内容は、どちらかといえば個人で申請する際に気をつけるべき点でしたが、会社が法人として許可申請を行うにあたっては、本店所在地と営業所に関するご質問を頂戴する機会が割合多いです。

実際に中古品売買業を行う場所が営業所

会社で申請をする場合、登記上の本店がどこであるかに関わらず、実際に古物商の営業を行う場所が営業所となります。従って、会社の本店所在地が東京都だが本店では古物商の営業を行わず、行うのは埼玉県にある店舗だという場合、許可申請が必要になるのは実際に営業することになる埼玉県の店舗となります。

複数の都道府県に店舗を展開する企業の古物商許可

各店舗の店長を古物商の管理者と指定して許可が取れたとして、店長に異動が多い企業などでは、そのたびに管理者変更の届出を提出できるのかどうかも予め考慮しておくべきです。

本店が一括して店長(管理者)を管理、把握しているならまだよいかもしれませんが、現場に任せている場合などは、全店舗とは言わないまでもいずれかの店舗において変更届を提出し忘れるなどの危険性が高まるため、許可の管理という面でもかなりの面倒が生じることになりかねません。

以上は一般的な判断基準ですが、古物商の許可は各都道府県や管轄警察署によって微妙に異なる判断がなされることもあります。古物商許可に詳しい行政書士にご相談いただくか、ご自身で許可申請を進めるときは、最終的な確認は必ず営業所を設置する場所の管轄警察署に相談してください。

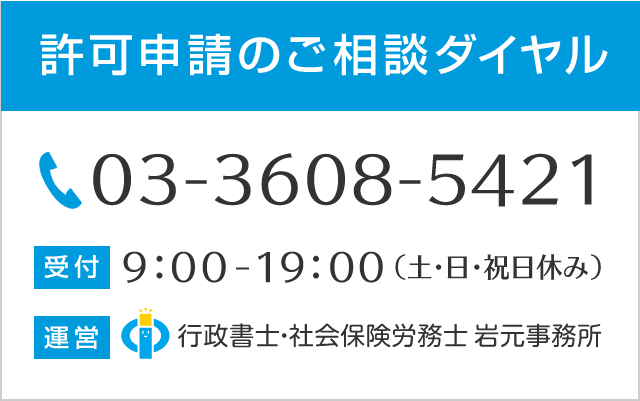

当事務所でも、個人や法人(会社)の古物商許可の取得をサポートさせていただいております。お困りの際はご相談ください。